1 三種の神器

今日は、三種の神器のお話しをします。三種の神器と言いましても、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ。草薙剛草薙の剣ともいう)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま) 八咫鏡(やたのかがみ) の3つの事ではなく、テレビ、洗たく機、電気冷蔵庫の3つの電化製品のことで、これらの電化製品を持つ事が人々の夢だったのです。

今でこそ、これらの三つの電化製品は、たいていの家庭にありますが、昭和30年代は、これらの電化製品を持っている家庭の方がめずらしかったようです。

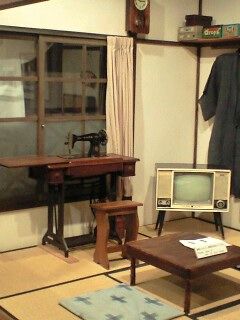

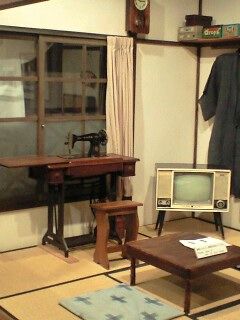

(昭和30年代のリビング)

(三種の神器の動画 映らなかったらごめんなさい)

今日は三種の神器のうちの一つ、テレビにしぼって話を進めます。

2 テレビ

今でこそケータイでもワンセグを見ることが出来るようになりました。それだけ身近になったテレビも、昭和30年代は人々にとっては高値高嶺(※1)の花だったようです。

昭和28年に、NHKが本格的にテレビ放送を開始したのですが、何しろテレビは高価格で一台19万円。

当時の大卒の初任給が1万円程度の時代でしたから、テレビは大変高価なものだったのです。

だから、テレビを持っている家庭は1000軒に1軒の割合だったそうです。

映画『ALWAYS三丁目の夕日』にも、近所の人たちが集まってテレビをみる光景が出てきます。

昭和34年に、皇太子(今上天皇陛下)と美智子様(今の皇后陛下)のご成婚パレードが中継され、一気にテレビの普及台数は200万台を突破したそうです。

※1遠くから見るだけで、手に入れることのできないもの、あこがれるだけで、自分にはほど遠いもののたとえ

(皇太子と美智子様のご成婚の動画)

3 街頭(がいとう)テレビの登場

しかし、テレビが普及しない事に手をこまねいてばかりはいられません。テレビが売れないと、メーカーや電機屋さんも困るし、広告収入を収益源とする民放も困ります。

日本テレビの正力松太郎(しょうりきまつたろう)社長は、テレビを人々に広める為に、苦肉の策(※2 くにくのさく)として東京地区に220台の街頭テレビを設置しました。

街頭テレビの前には黒山の人だかり。テレビのCMは、いい宣伝になったし、街頭テレビがテレビを普及させるきっかけとなりました。「オレの家にもテレビがほしい」と思う人も沢山でてきのでしょう。

昭和30年代の半ばころから1万円代のテレビも登場し、テレビが庶民の手の届くモノになりました。

その一方で、テレビの販売プロモーションのために設置された街頭テレビも、テレビが各家庭に普及するようになって、次第に姿を消していきます。

※2 敵をだますために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。ここでは苦しまぎれに考え出した手立てという意味。

今日は、三種の神器のお話しをします。三種の神器と言いましても、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ。

今でこそ、これらの三つの電化製品は、たいていの家庭にありますが、昭和30年代は、これらの電化製品を持っている家庭の方がめずらしかったようです。

(昭和30年代のリビング)

(三種の神器の動画 映らなかったらごめんなさい)

今日は三種の神器のうちの一つ、テレビにしぼって話を進めます。

2 テレビ

今でこそケータイでもワンセグを見ることが出来るようになりました。それだけ身近になったテレビも、昭和30年代は人々にとっては

昭和28年に、NHKが本格的にテレビ放送を開始したのですが、何しろテレビは高価格で一台19万円。

当時の大卒の初任給が1万円程度の時代でしたから、テレビは大変高価なものだったのです。

だから、テレビを持っている家庭は1000軒に1軒の割合だったそうです。

映画『ALWAYS三丁目の夕日』にも、近所の人たちが集まってテレビをみる光景が出てきます。

昭和34年に、皇太子(今上天皇陛下)と美智子様(今の皇后陛下)のご成婚パレードが中継され、一気にテレビの普及台数は200万台を突破したそうです。

※1遠くから見るだけで、手に入れることのできないもの、あこがれるだけで、自分にはほど遠いもののたとえ

(皇太子と美智子様のご成婚の動画)

3 街頭(がいとう)テレビの登場

しかし、テレビが普及しない事に手をこまねいてばかりはいられません。テレビが売れないと、メーカーや電機屋さんも困るし、広告収入を収益源とする民放も困ります。

日本テレビの正力松太郎(しょうりきまつたろう)社長は、テレビを人々に広める為に、苦肉の策(※2 くにくのさく)として東京地区に220台の街頭テレビを設置しました。

街頭テレビの前には黒山の人だかり。テレビのCMは、いい宣伝になったし、街頭テレビがテレビを普及させるきっかけとなりました。「オレの家にもテレビがほしい」と思う人も沢山でてきのでしょう。

昭和30年代の半ばころから1万円代のテレビも登場し、テレビが庶民の手の届くモノになりました。

その一方で、テレビの販売プロモーションのために設置された街頭テレビも、テレビが各家庭に普及するようになって、次第に姿を消していきます。

※2 敵をだますために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。ここでは苦しまぎれに考え出した手立てという意味。

![ALWAYS 三丁目の夕日 通常版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5133NXJJ6NL._SL160_.jpg)